首頁- 新聞中心- 黔圖匯- 人才網(wǎng)- 視聽中心- 專題- APP

新聞熱線:0855-8222000

新聞熱線:0855-8222000

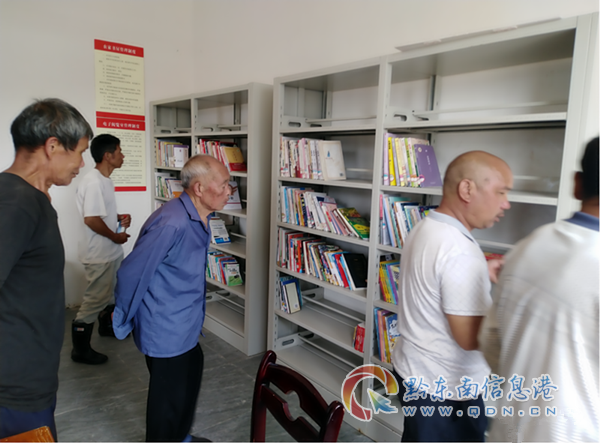

自夜校舉辦以來,陸續(xù)有村民到夜校看書,查找資料,特別是種養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)技術(shù)類書籍深受村民的喜愛。吳國榮是一個地地道道農(nóng)民,一輩子靠種植蔬菜和水稻為生,每天都到夜校看書,專心查閱資料,有認識不了理解不透的,就找第一書記咨詢探討。

“沒想到,我們村會有這么好的學習平臺,以前搞種養(yǎng)植,出了問題,有疑問,不知道如何解決,還東問西問的,問題也解決不了。現(xiàn)在村里有了鄉(xiāng)村夜校,書架上擺滿了各類書籍,有問題直接上夜校查閱,不懂還可以請教駐村干部,方便極了,現(xiàn)在再搞種養(yǎng)殖更有信心了。”吳國榮興致勃勃地說道。

年邁花甲之年的脫貧戶張洪江夫婦,兒子兒媳均外出務(wù)工,兩個讀小學的孫子由其照料,課后指導功課成了他家最大的困難。自從有了鄉(xiāng)村振興夜校,兩個孫子放學后自覺跑到夜校看書,復習功課,還有駐村干部指導,這里成了他們第二個溫馨“校園”。

據(jù)凱里市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐黃臘村第一書記介紹:小夜校點亮大民生,這是舉辦夜校的初衷,更是要通過這樣一個小平臺幫助村里更多的百姓能找到一條致富新路子。

為更好地把“鄉(xiāng)村振興夜校”辦好辦實,發(fā)揮最大效能,惠及民生。黃臘村通過開展輔導留守兒童復習功課、上晚自習、集中學習培訓、技能講解、上門助學等,培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、明法理、守紀律的新型職業(yè)農(nóng)民,以“小夜校”點亮“大民生”,最大限度讓村民漲知識、懂技術(shù)、學本領(lǐng),激發(fā)他們干事創(chuàng)業(yè)的內(nèi)生動力,助力鄉(xiāng)村振興。(通訊員:潘仁福)

凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。

凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。